あえて場所は固定しない「巡回型こども食堂」。目指したのは、誰かに教えたくなるようなワクワクいっぱいの「秘密基地」!

育児で感じる不安やストレスに、うまくいかない自分を責める日々。「同じように悩むママを助けたい」と、こども食堂の立ち上げを決意。

――こども食堂を立ち上げようと思われたきっかけを教えてください。

與古光さん:私は3人の子どもがいるのですが、子どもが小さい頃は頼れる先がなくて、毎日の忙しさからストレスがたまることも多く、うまくいかない自分自身を責めてしまっていたように思います。

大家族が少なくなる今、私だけではなく、孤独に育児をしているママもいるし、転勤で各地を点々としなきゃいけないママもいる。気軽に頼れる先があって、親子ともに健康で生きていける環境を整えることが大事なんじゃないかと、ふと気が付きました。

忙しい育児生活の中で、私自身がご飯を作るのが億劫に感じていたこともあり「同じように感じているママに向けた配食サービスがしたい」と思い立ち、元同僚の田中を誘って、こども食堂の構想を考え始めたのがスタートのきっかけです。

――そこからコロナの流行があり、一度構想を中断されたのですよね。どのようにして再始動されたのでしょうか?

與古光さん:はい、コロナ禍の約3年間は活動がストップした状態が続きました。その後、コロナが明けて子どもたちが小学生になり、ここ福岡県直方市という田舎でさえも「友達同士が気軽に遊べる環境がない」という状況に気づきます。

私たちの時代のように「ランドセルを自宅に置いたら、そのまま自転車で友達の家に行く」というような環境はありません。「親同士が知り合い、LINEを交換してつながったら、友達と遊べる」という、ワンクッションある環境なんですよね。そこで、友達同士が気軽に遊べる場所がつくれたらと、改めて「こども食堂をつくりたい」と考え始めました。

田中さん:私は自分も子どももひとりっ子。親戚が少なくいとこもいないので、親戚で集まる機会があっても子どもは息子だけ。そのため以前から「生まれ育った環境にかかわらず、子どもたちや大人が集い、いつでもにぎやかに遊べる環境があったらいいな」と思っていたので、與古光の構想にとても共感しました。

――お子さんの今必要なことに合わせて、必要な活動に取り組むという姿勢と行動力が、本当に素晴らしいですね。「わたしの秘密基地」というユニークなネーミングに込めた想いを教えてください。

與古光さん:楽しい場所を見つけたら、独り占めしたくなるじゃないですか。でも「いろいろな人にも教えてしまいたくなるくらい、楽しい場所にしたい」という想いを込めて「秘密基地」と名づけました。秘密基地なので、子どもたちのことは「隊員」と呼んでいて、入隊式もあります。直方市はひとりっ子が多い地域なので、対面式のレクレーションを通じて、他の子どもや大人と交わりながら思いやりの心をはぐくみ、成長してくれたら嬉しいです。

田中さん:「こども食堂」という名称ではありますが、子どもも大人も、参加する人はみんな隊員です。年齢や状況に関わらず、誰もが集える「全人類食堂・大家族の食卓」のような場所を目指しています。私自身、シングルで育児をしていますが、やはり大変なことも多くて…。育児で悩んだときに何でも相談できる人が近くにいたらいいなと常々感じていたので、そうした頼れる場所になれたらと考えています。心に不安を抱えているママなど、いろいろな人に来てほしいですね。

與古光さん:大人の隊員の活動は「楽しむこと」。子どもが生まれて、幸せなこともたくさんあるけれど、一方で、「今日は何もしたくないけど、ご飯を作らないといけない…」「洗濯物が山盛りになっているけど、疲れて気力がわかない…」など日々大変なことが多いのも現実です。でも気持ちに余裕をもてたら、育児ってとても楽しくなる。そのために、ママたちには秘密基地で気を紛らわして、ゆとりを持って欲しいと思っています。もちろん私もここで気を紛らわしているので、一番助かっているかもしれません。

――こども食堂の立ち上げには、周りの方の協力も大きかったと伺いました。どのようなサポートを受けたのでしょうか?

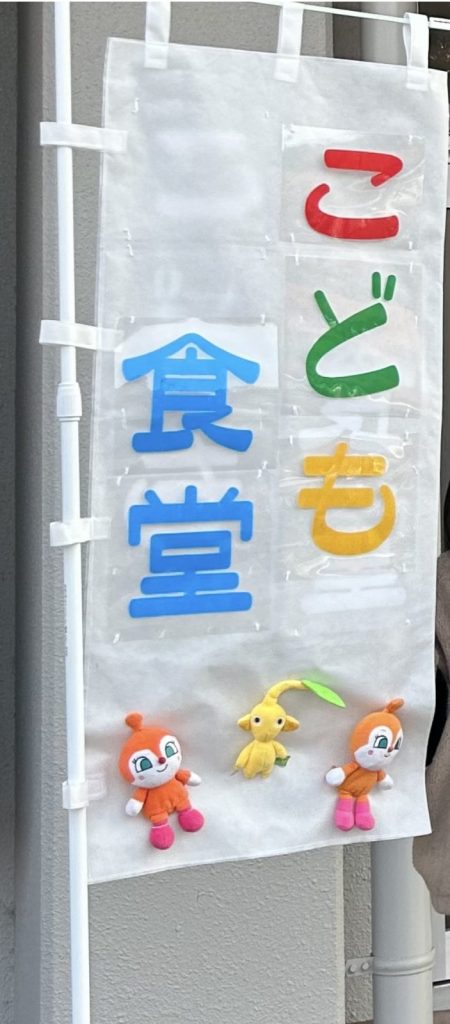

與古光さん:ここまでの道のりは、沢山の方に応援いただきました。幼稚園の園長先生や理事長先生が賛同してくださって、そこからご縁が広がっていきました。炊飯器や手作りののぼり旗など、周りの皆さまの寄付や応援に支えられて「わたしの秘密基地」が実現できました。実際に動いてみると地域にこども食堂が必要とされていたことや、こども食堂に携わりたいという想いを持った人たちがいたことを実感しました。

また資金面では、ファミリーマートさんの助成金に支えていただきました。申請時には「3人もこどもがいて、今、こども食堂ができるの?」と何度も質問を受けましたが、「切実な困りごとやニーズがわかる現役の今だからこそやりたい!」と伝えました。その想いに共感していただき、多くの方が協力を申し出てくださいました。

――準備段階で一番大変だったことは何ですか?

與古光さん:初回だけではなく、現在もですが「場所の確保」は課題の一つだと感じています。施設の利用を申請する際も、断られることもあり、こども食堂の認知度はまだまだ高いわけではないと実感しました。一方で30代40代の世代には少しずつ浸透してきているなと感じられることもあるので、この地域でこども食堂の意義や楽しさを広めていくことで、「ここでやっていいよ」と声がかかるようにしていきたいなと思っています。大変ではありますが、こども食堂を広めていくことも実際に現場にいる私の試練だと感じています。

田中さん:もう一つは「どうやって人を集めるか?」という集客の課題です。主にInstagramで告知を行っていますが、それ以外にも、公式LINEを始めたり、幼稚園・保育園・小学校の学童などにスタッフみんなで分担してチラシを配布したりと、草の根活動をして広めています。

孤立して育児をしている人たちがもっと気軽に頼れる「地域に根ざした支え合いの場」をつくりたい。

――現在、こども食堂はどのように運営していますか?

與古光さん:私たちは「いつ誰が来ても同じ目線で楽しめること」を大切にしており、あえて決まった拠点を設けずに、直方の地域内を巡回して開催しています。さまざまな場所で行うことで、より多くの子どもたちに参加してもらいやすくなるし、地域を超えた交流も起こっています。固定の場所では逆に参加しづらいという方でも、敷居が低くなっている印象もあります。

地域によって開催方式や内容もさまざま。大人と子どもが一緒にレクリエーション(カレーやビンゴゲームなど)を楽しむパターンや、会場に子どもたちを集めてご両親は送迎のみのパターンなど。また、みんなが楽しめる場をつくるために、毎回スタッフにアンケートを取って「次回はこういうことがしたい」などと意見を聞き、それを元に次の企画を決めています。私たち大人の視点だけでは限界があるので、子どもたちの声も多く拾い集めています。

――お二人自身の育児経験や同様の痛みをもつママたちへの強い想いが、行動力につながっていったのだなと感じました。それでは最後に、今後の展望を教えてください。

與古光さん:私たちが目指しているのは、核家族化が進む現代でも、親子ともに健康で安心して生きていけるような、地域に根ざした支え合いの場をつくることです。頼れる場所がない、気軽に助けを求められない親たちはたくさんいるはず。県外から来たばかりのママや、出張の多い家庭など、孤立して育児をしている人たちのためにも、もっと気軽に頼れるサービスや環境をつくれたらと思っています。私たちの想いに共感してくださる方々が周囲にいて、支援の輪が広がっていくことに感謝をしながら、今後も活動を継続していきたいです。